ブログ 9ページ目

世界が注目!はり・きゅう治療

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

今日のコラムはこちらです!

「世界が注目!はり・きゅう治療」

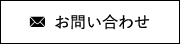

7月20日の日本経済新聞にも鍼灸治療記事が掲載されていました。

海外では、日本のはり・きゅうへの関心が高まり、世界保健機関(WHO)でもはり・きゅうを含む東洋医学の考え方による

新たな病気の分類手法を検討している模様です。

日本の伝統医学でありますが、よく知られていないことも多く、どのような治療で、どんな患者様に向いているか紹介

したいと思います。!(^^)!

■はり・きゅう治療の効果があるとされる症状や疾患■

☑神経痛など神経系疾患

☑膝痛、腰痛、頭痛、五十肩、リウマチなど運動器疾患

☑高血圧症など循環器系疾患

☑喘息など呼吸器疾患

☑胃腸など消化器系疾患

☑糖尿病など代謝内分泌系疾患

☑更年期障害、月経不順など婦人科系疾患

☑めまい、耳鳴りなど耳鼻咽喉科系疾患

☑小児神経症

症状や疾患に問わず、様々な面で身体の免疫システムを高める科学的な効果の解明も進みつつあります。

東京都健康長寿医療センターでは、「筋肉に、はり刺激などを与えると心拍数や血圧を整える効果があると

動物実験で確かめられている」と研究発表しております。

人を対象とした臨床研究も徐々に実施され、頻尿症の改善効果なども認められるようになってきています。

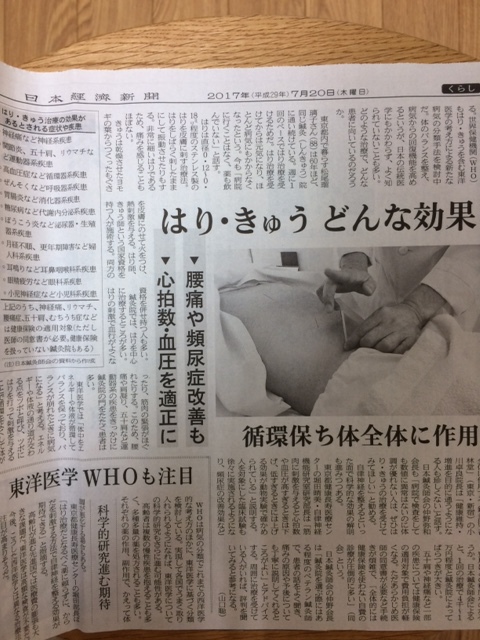

■どのような治療なのか■

鍼灸治療は、直径0.12~0.18ミリのステンレス製のはりを皮下に刺します。使い捨てのはりになりますので、

感染症などはありません。

針治療は、自律神経機能(脳)に働きかけ、血流改善、リンパ系の促進、鎮痛システムなどに指令を促し、免疫システムを活性化

させる効果が期待できます。

また、よもぎで精製されたお灸などを使用し、温熱刺激を加えるとで代謝を高めることできます。

特にもぐさの有効成分として注目したいのがシネオールという精油成分です。

よもぎのほかユーカリにも含まれるもので、強力な消毒・殺菌・鎮静・鎮痛作用などがあります。

◆まとめ◆

数値や画像で身体の状態を捉える検査や、化学物質で作られる西洋薬などで多くの病気が早期に発見され、治療できるようになりました。

一方で、検査や画像では異常が現れないケースや薬の投薬で副作用が出てしまうケースもあります。

このようなケースが近年増え続けている傾向が世界的にも多く、東洋医学が再認識されています。

東洋医学が得意とする身体の調和を整える健康支援が皆さんの生活に広まっていくことを願い、日々精進していきたいと思います。

(あかぬま治療院) 2017年7月21日 19:54

「横隔膜呼吸」で軸を整える

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

「横隔膜呼吸」で軸を整える!

前回投稿しました横隔膜呼吸の正しいやり方を伝授いたします。!(^^)!

まずは復習です♪

■横隔膜の重要性■

1、呼吸を行う最重要筋肉である

2、呼吸が小さくなると酸素供給低下➡コリ、痛みの発生

3、からだの軸が安定し、姿勢が整う

4、全身の血流量があがると代謝もあがる

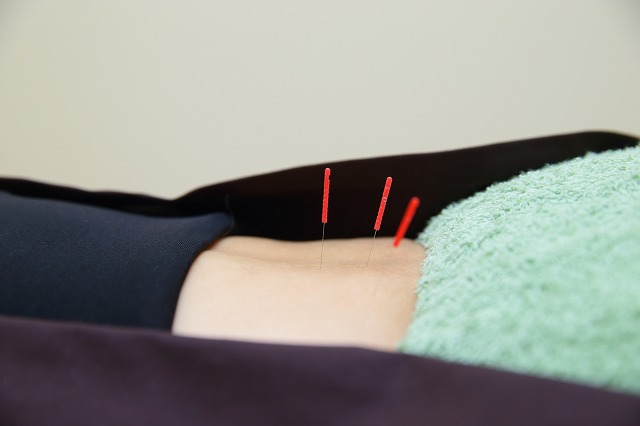

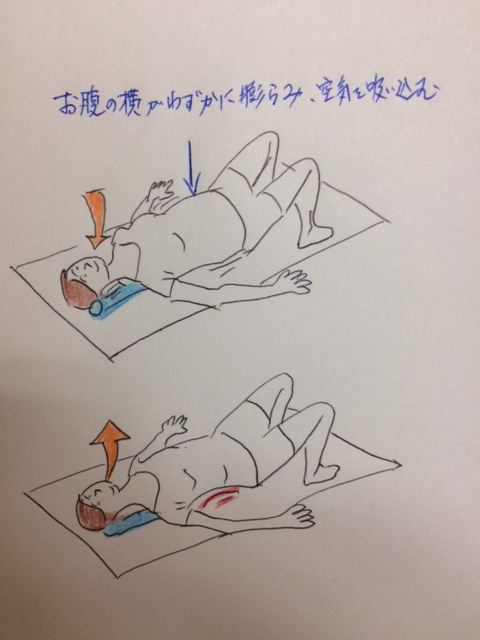

★横隔膜呼吸は胸とお腹に分けて練習してみて下さい★

■胸を意識した呼吸■

丸めたバスタオルやストレッチポールなどを背中の下に入れ、ゆっくり呼吸します。

①両膝を立てた状態で、胸の上のほうに手を当て、息を吸ったときに胸が持ち上がるイメージで息を鼻から吸います。

②吐くときはゆっくりとしたリズムで口から吐き切りましょう。

③「吸う・吐く」を10回繰り返して行います。

■お腹を意識した呼吸■

丸めたバスタオルやストレッチポールなどを背中の下に入れ、ゆっくり呼吸します。

①両膝を立てた状態で、息を吸ったときにわき腹が広がるイメージで息を鼻から吸います。

②吐くときはゆっくりとしたリズムで口から吐き切りましょう。

③「吸う・吐く」を10回繰り返して行います。

いつ行うのがベストなのか・・・?

朝でも、昼でも、夜でも構いません。オススメは朝晩2回です。

毎日続けて行うことが大事になりますので、1日1分でも全然大丈夫です!(^^)!

しっかりと横隔膜を使った呼吸ができるようになると、姿勢が良くなり、肩こりの不調も整っていきます。

ぜひ、やってみて下さい♪

(あかぬま治療院) 2017年7月17日 20:50

横隔膜呼吸で"やせ体質"になる

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

「横隔膜呼吸でやせ体質になる!」

今日は呼吸に関するコラムを記載いたします。

ご興味ありましたら、お読み下さい!(^^)!

なかなか運動を続けているのに、瘦せられない人は、きちんと呼吸ができていないかもしれません。

そもそも呼吸をするという行為は、色々な筋肉が使われています。

もっとも重要な筋肉は横隔膜です。

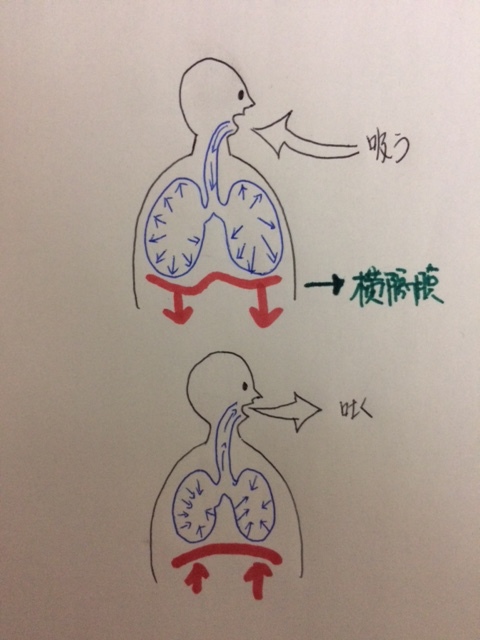

上の図で赤色で示しているのが、横隔膜の動きになります。

正しい呼吸をすると、きちんと横隔膜が上下し、それに伴って胸もふくらみ、お腹の筋肉も動きます。

■息を吸う■

息を吸うと肺の中の空気が送り込まれる。その結果、肺がふくらみ横隔膜が下がる。

■息を吐く■

息を吐くと肺の空気が外に出る。その結果、肺のふくらみは小さくなり横隔膜が上がる。

■呼吸をするときに使われている筋肉■

☑横隔膜

☑胸鎖乳突筋

☑外肋間筋

☑内肋間筋

☑斜角筋

☑外腹斜筋

☑腹直筋

☑内腹斜筋

☑腹横筋

☑僧帽筋

☑脊柱起立筋

これらの筋肉も呼吸をする際に必要な働きをする筋肉です。

また呼吸に使われる筋肉は姿勢筋とも呼ばれ、

呼吸がうまくできていないと、姿勢のバランスも悪いということになります。

呼吸は1日に約2万回ほど行われています。

無意識のうちに、これらの筋群が筋収縮を生み出していることになります。

つまり、呼吸がしっかりと正しくできるだけで、こんなにたくさんの筋肉を使っていることになるのです。

■ウエストにくびれをつくる■

横隔膜を上手に使った呼吸ができるようになるとインナーマッスルが活発的にうごくようになります。

呼吸をするたびにそれらの筋肉が使われ、腹部が締まることによって、

くびれのようなしなやかなラインが作れるようになります。

■まとめ■

呼吸を意識的にするだけで、からだはみるみるうちに変わっていきます。

次号で横隔膜呼吸の仕方を伝授します!

お楽しみに♪

(あかぬま治療院) 2017年7月 7日 15:57

今週の傾向と対策

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

「今週の傾向と対策」

■傾向■

●肩こり

●風邪

●のどの痛み

今週の患者様の傾向として、リンパ系の反応が多くみられます。

肩こり、首こりの症状やのどの痛みを訴える人もいらっしゃいます。

エアコンなどを使う頻度が多くなった一時的な症状だと思いますが、気をつけてください。

■対策■

1、寝る前に水分をしっかり補給

2、窓を開けて寝る方は、外気が身体にあたらないように気をつける

3、首、鎖骨の下を軽くマッサージしてから眠る

4、寝汗をする方は、室温をもう少し下げる

以上なります。

くれぐれもご自愛ください。

(あかぬま治療院) 2017年7月 5日 17:41

夏場でもからだが冷えている

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

夏場でも、からだが冷えきっている皆さん!

自分の体温がいつもどれくらいであるかご存知でしょうか・・・?

現代人は低体温化が進んでいると言われています。

50年前の日本人の平均体温は36.8℃

現代人のほとんどが36℃未満

約0.8~1℃ほど、体温が下がっています。

特に夏場もからだが冷えきってしまう方は、からだの免疫システムも低下しています。

免疫システムとは、簡単に言いますと外敵をやっつけるための戦闘能力です。

よく風邪や体調不良で発熱をすることがありますが、体温が1℃あがると免疫力が一時的に5~6倍も高まるとわかっています。

逆に、1℃下がると白血球数などの動きは鈍くなり、免疫力が30%も低下することが明らかになっております。

低体温が日常化している状態ですと、常に免疫力が他の人に比べて低いということです。

また、がん細胞などは35,0℃でもっとも増殖するデータがあることから、

現代人はがんの発生率が多いのもおわかり頂けるのではないでしょうか。

■低体温からおきる身近な問題■

●痛み

肩こりや腰痛・神経痛などの痛みは、血流不良が原因であることが多いです。

●風邪

白血球の動きが悪くなりますので、ウイルスが増殖しやすくなります。

●便秘

内臓の働きが鈍くなります。

●精神疾患

脳血流量が低くなるため、前頭葉などに影響を及ぼします。気分がすぐれない、不安感が出やすくなります。

特に女性でこの時期気になるところはダイエットではないでしょうか?

エステに通ったり、

ジムに通ったり、

サプリメントを服用したりしても,

元々が低体温で代謝が悪い状態であるならば、なかなかいい結果には結びつけることは難しいです。

■低体温を改善させるには■

●下半身の筋力アップ

体温の40%以上を生み出す、発熱器官は筋肉です。特に、下半身の筋群に集中しています。

●自律神経を整える

自律神経の働きは免疫力にも大きく影響します。ストレス、不眠などの交感神経が優位な状態が続くと皮膚表面温度は低下します。

■まとめ■

低体温は身体の元気度を著しく低下させます。( ゚Д゚)

まず、下半身の運動からはじめてみてはいかがでしょうか・・・

(あかぬま治療院) 2017年7月 4日 17:55

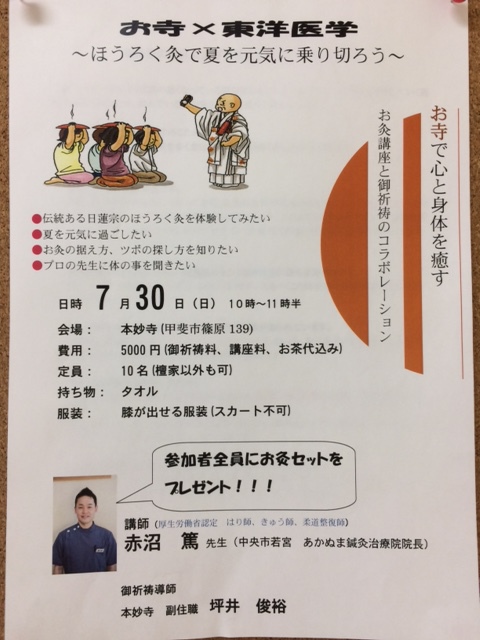

お灸×東洋医学~ほうろく灸~

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

7月30日(日)に地域講座が決定しました。

今回のテーマはこちら・・・

昔から日蓮宗派では、ほうろく灸祈祷を受けることで暑気(夏バテ)を封じるといわれます。

頭痛封じと言われるツボ「百会」にお灸を据えながら、ご祈禱をしていただきます。

今回、私の方で、夏バテ予防のお灸講師として、60分程度講座をさせていただくことになりました。

講座内容ですが、夏バテ予防に効くツボやしょうが灸(スライスした生姜の上にお灸を据える)をメインで、

体験していただけたらと思っております。

お寺でお灸を据えると心も癒されますよ♪

定員は10名です。

ご興味ありましたら、当院にご連絡ください。

よろしくお願い申し上げます。

(あかぬま治療院) 2017年7月 3日 15:45

身体を整える!入浴の効用

「自律神経の整える!入浴の効用」

先日、患者様に「先生!入浴はしたほうがいいでしょうか。」

と言われました。

断然、入浴をしたほうがいいです!(^^)!

皆さん、湯ぶねにつかっていますか?

最近、忙しくてシャワーで済ませてしまっている人は要注意です。

シンプルですが、主な入浴の効用を説明します。

①血行促進

温めることで血流がよくなり、老廃物の排泄作用も促されます。

②引き締める

お湯の水圧が引き締め効果になります。皮膚表層のリンパの流れもよくなり、体液循環が整います。

③美肌効果

美肌と言ったら大げさかもしれませんが、体温が上がり、皮脂が分泌されることで皮膚呼吸がしやすくなります。

④ストレス解消

浮力によって体重が通常時の1/10になるため、関節や筋肉が柔らかくなります。

⑤免疫力アップ

温熱効果や血行促進効果で白血球の働きが高まり、免疫力が高まります。

⑥リラックス効果

ぬるめのお湯38~41℃にゆっくりつかることで副交感神経を高める作用があります。

シャワーだけで済ましている方々は、週に2回だけでも入浴する習慣をつけてみてはいかがでしょうか。。。

暑くなると、余計に入浴が面倒になりますが、身体のことを考えると断然オススメします♪

身体を整える!入浴の効用の続きを読む

(あかぬま治療院) 2017年6月23日 12:01

今週の傾向と対策

「今週の傾向と対策」

一時的ではありますが、自律神経機能が整いづらい傾向があります。

患者様各位

ご自宅できるホームケアは、朝と寝る前に1回のみにしてください。

4~12回左右交互と記載してありますが、1回で大丈夫です。

みぞおちのホームケアは、必ずするように心がけてみてください。

今朝から、雨模様で梅雨らしい感じになりましたね。

農家の方々の「恵の雨」となりますように・・・

くれぐれもご自愛ください。

(あかぬま治療院) 2017年6月21日 18:37

ドライマウス症候群とストレス

あかぬま鍼灸治療院のアカヌマです。

■皆さん、お口のお悩み症状はありませんか?■

☑ 口がネバネバしている。

☑ 1日中、ペットボトルが手放せない。

☑ 口臭が気になる。唇が乾く

☑ 舌がひび割れて、痛みを感じる。

☑ クッキーを食べた後のように、パサパサする。

お悩み方々がたくさんいらっしゃると存じます。

このような症状の方々をドライマウス症候群と言います。

日本でもドライマウス患者は推定で750万人と言われ、病院などに受診しても

「気のせいだ」

「水分を多めに摂取してください」

とあまり重要視せずに片付けられいるようです。

実は・・・

ストレスと関係性がある症状なんです。(泣)

ストレスで思い浮かべる症状は・・・

イライラ、めまい、不眠、不安感、頭痛、肩こり、更年期障害などを思い浮かべるのではないでしょうか。

これらの症状は自律神経の影響がとても深く、ストレス=自律神経の乱れからくるものです。

■どうして、口が乾く症状が出るのか・・・■

自律神経には交感神経と副交感神経の2つがあります。

●交感神経=活発的な神経

●副交感神経=リラックス神経

この2つが常にバランスを取ることで、人間は生命活動を維持することができます。

唾液を促す際にも自律神経の影響を受けます。

唾液にも2種類ありまして、身体のストレス状態で変化するのです。

身体がストレス状態=交感神経が常に働いているケースでは、唾液を分泌させる唾液腺より

少量のネバネバした唾液が多く分泌し、

身体がリラックス状態=副交感神経が常に働いているケースでは、唾液を分泌させる唾液腺より

多量のサラサラした唾液が分泌するしくみになっております。

口が乾いて悩む人=身体がストレスサインを出しているといっても過言ではありません!

■予防法■

1、睡眠時間を増やす(1時間でも早く寝る習慣をつける)

2、腹式呼吸を毎日続ける(鼻から吸ってお腹空気を集めてゆっくり口から吐き出す)

3、身体を適度に動かしストレッチを行う(寝た状態で片方ずつ、バンザイを行う15秒間)

■まとめ■

いかがだったでしょうか。。。

ストレス=自律神経の乱れからも口の渇きが起きてしまう・・・

お悩みに方は意識的に休息を取る時間を増やすといいですね。

(あかぬま治療院) 2017年6月17日 12:42

梅雨時期の体調とパスカルの法則

「梅雨時期の体調とパスカルの法則」

皆さん、パスカルの法則って覚えていますか?

理科の勉強をしっかりとされた方々は覚えていると存じます。((笑))

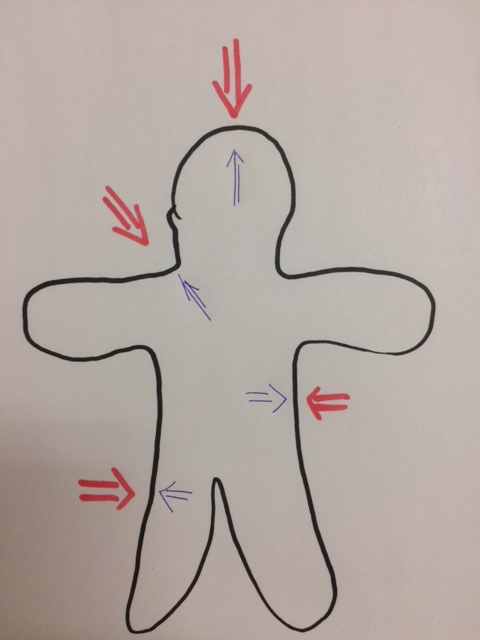

物体や細胞には、常に外側からも内側からも一定の圧が生じているという法則です。

人間も細胞単位で構成されていますので、外気からの圧力を受けています。

絵心がなく失礼します。

梅雨時期に体調不良が起きる原因は、気圧が影響しています。

雨と言えば低気圧です。

低気圧は、通常よりも空気が重いため、外側から内側にかけての圧力が増します。

そうなることで、内側からも均等に圧力が増しますので、身体の中の細胞は、膨張傾向になります。

例えば、頭痛・・・

細胞単位で膨張しますので、血管も膨らみます。

頭の血管が膨張することで、神経が過敏になり、頭痛、偏頭痛が出やすくなります。

例えば、膝がシクシク痛む・・・

膝関節も関節の中が膨張することで、シクシク痛む症状が出るわけです。

この時期の過ごし方

◎睡眠の質を上げる

◎晴れた日は、日光を浴び、適度に身体を動かす

睡眠の質が最重要です!

部屋の湿度が高い状態ですと、身体はしっかりと休息をとれていません。

寝汗が出てしまう方も要注意です。

快適な温度は25℃、湿度55~65%をオススメします。

晴れた日は、日光に浴びて身体を動かすと新陳代謝があがります。

この2点を心がけていただくだけでも、快適に過ごせます。

パスカルの法則。

まさか、また思い出す日がくるとは・・・笑)

くれぐれもご自愛ください。

(あかぬま治療院) 2017年6月15日 17:07